「人材の活用」「従業員の教育」「人事制度」等について、事例満載の記事や専門知識が深まるコラム等を展開。自社の活性化や雇用管理のヒントに!

-

成果を生むチームづくり/伊藤じんせい

-

ニュースPickUp

-

人が育つ会社/田中和彦

-

【現場に学ぶ】繁盛企業のマネジメント/岡本文宏

-

気持ちがラクになる1分心理学/吉村園子

-

事例で考える困ったときのマネジメント対応/山田真由子

-

判例に学ぶ労使トラブルの処方箋/岡正俊

-

人事労務関連ワード辞典

-

マンガ・ワーママ人事課長キノコさん

-

ココロの座標/河田俊男

-

【企業に聞く】人が活きる組織

-

労働ニュースに思うこと

-

人材育成のツボ

-

シゴトの風景

「平均時給 の検索」「時給の平均や動向」等について、データを作成。労働市場の現状が分かります。

*一部記事の閲覧および機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。会員登録はこちらアイデム人と仕事研究所では、「ビジネスマナーのブラッシュアップ」「新入社員の戦力化」「職種別・階層別の知識・スキルアップ」等につながるセミナーを開催しています。

- 研修開催一覧(東日本)

- 研修開催一覧(西日本)

- オーダーメイド研修

- オンライン研修アーカイブス

(動画研修) - セルフラーニング教材

(オンライン教材) - 研修の特徴

- 研修お申し込みの流れ

- 受講者の声

- 講師紹介

人が育つ会社/田中和彦

- 人が育つ会社/田中和彦一覧

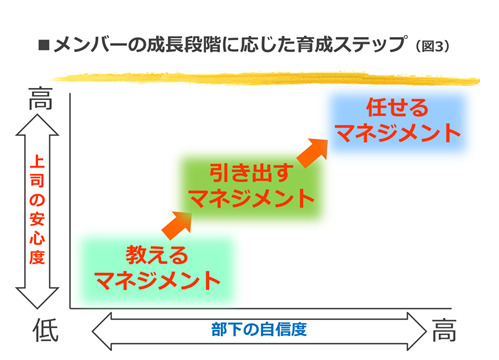

- 第4回「できるようになってから任せるのではなく、任せるからできるようになる」

第4回「できるようになってから任せるのではなく、任せるからできるようになる」

どんな環境であれば、人は育つのでしょうか。人が育つ会社になるための人材育成の考え方や手法などを解説します。(2025年7月17日)

その他のコラム記事を見る

人が育つ会社/田中和彦

- [第4回「できるようになってから任せるのではなく、任せるからできるようになる」]

- どんな環境であれば、人は育つのでしょうか。人が育つ会社になるための人材育成の考え方や手法などを解説します。

判例に学ぶ労使トラブルの処方箋/岡正俊

- [極端なボーナスカットで訴訟、企業が知っておくべき査定の注意点〜K社事件(福岡地裁H31.4.15判決、労判1205号5頁)〜]

- 近年、労働関係の訴訟は社会的関心が高まり、企業にとって労使トラブル予防の重要性は増しています。判例をもとに、裁判の争点や予防のポイントなどを解説します。

ニュースPickUp

- [退職理由は転勤が嫌だから!?…自社の転勤制度を見直すポイント]

- 人事労務関連のニュースから、注目しておきたいものをピックアップしてお伝えします。