「人材の活用」「従業員の教育」「人事制度」等について、事例満載の記事や専門知識が深まるコラム等を展開。自社の活性化や雇用管理のヒントに!

-

成果を生むチームづくり/伊藤じんせい

-

ニュースPickUp

-

人が育つ会社/田中和彦

-

【現場に学ぶ】繁盛企業のマネジメント/岡本文宏

-

気持ちがラクになる1分心理学/吉村園子

-

事例で考える困ったときのマネジメント対応/山田真由子

-

判例に学ぶ労使トラブルの処方箋/岡正俊

-

人事労務関連ワード辞典

-

マンガ・ワーママ人事課長キノコさん

-

ココロの座標/河田俊男

-

【企業に聞く】人が活きる組織

-

労働ニュースに思うこと

-

人材育成のツボ

-

シゴトの風景

「平均時給 の検索」「時給の平均や動向」等について、データを作成。労働市場の現状が分かります。

*一部記事の閲覧および機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。会員登録はこちらアイデム人と仕事研究所では、「ビジネスマナーのブラッシュアップ」「新入社員の戦力化」「職種別・階層別の知識・スキルアップ」等につながるセミナーを開催しています。

- 研修開催一覧(東日本)

- 研修開催一覧(西日本)

- オーダーメイド研修

- オンライン研修アーカイブス

(動画研修) - セルフラーニング教材

(オンライン教材) - 研修の特徴

- 研修お申し込みの流れ

- 受講者の声

- 講師紹介

実務で役立つ労働法/田代英治

- 実務で役立つ労働法/田代英治一覧

- 第14回 障害者法定雇用率の見直しについて

第14回 障害者法定雇用率の見直しについて

労働関連法で実務に直結した部分をクローズアップし、分かりにくい点や対応策などを解説します。

この4月から障害者雇用に精神障害者の雇用が義務化され、法定雇用率の算定基礎に加わり、法定雇用率が見直されました。改正のポイントについて整理します。

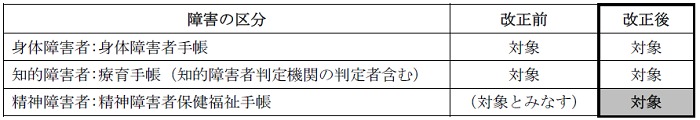

<算定基礎に含まれる障害者>

改正前、精神障害者は「身体・知的障害者を雇用している」と見なして算入していました(平成18年度より)。今回の見直しで雇用義務とされましたが、必ずしも精神障害者の雇用を強制されるわけではありません。算定対象となる障害者は、下表にある障害を証する手帳を所持している方に限られます。

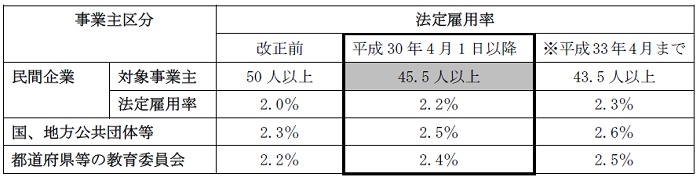

<法定雇用率と対象事業主>

今回の見直しで、民間企業は常時45.5人以上の労働者を雇用する場合、法定雇用率が2.2%になりました。該当する事業主は、毎年6月1日現在における障害者雇用状況を翌月15日までに、管轄のハローワークに報告する義務があります。

※具体的な次回の法定雇用率の引き上げ時期は今後、労働政策審議会で議論されます

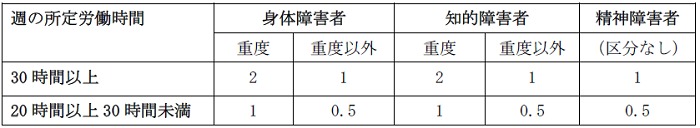

<雇用率のカウント>

雇用率は、「障害の程度」と「週の所定労働時間」により、障害者1人に対するカウントが異なります。また、精神障害者については「障害の程度」の区分はありません。

(参考)障害の程度、算出式等については行政資料をご参照ください

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の「精神障害者雇用管理マニュアル」によると、精神障害者を雇用している事業所の52.4%で通院や勤務時間など、何らかの雇用上の配慮措置があるそうです。精神障害者の雇用は、その特性や合理的な配慮について理解を深めることが先決です。

●文/田代英治(たしろ えいじ)

社会保険労務士。株式会社田代コンサルティング代表取締役。神戸大学経営学部卒。企業の人事制度の構築や運用、人材教育などに取り組む。著書に「人事部ガイド」(労働開発研究会)、専門誌への寄稿など執筆実績多数。

http://tashiro-sr.com/

その他のコラム記事を見る

人が育つ会社/田中和彦

- [第3回「成功体験の積み重ねが、自信とやる気を生み出す」]

- どんな環境であれば、人は育つのでしょうか。人が育つ会社になるための人材育成の考え方や手法などを解説します。

判例に学ぶ労使トラブルの処方箋/岡正俊

- [降格人事を決めるときの留意点〜K社事件(東京高裁H23.12.27判決、労判1042号15頁)〜]

- 近年、労働関係の訴訟は社会的関心が高まり、企業にとって労使トラブル予防の重要性は増しています。判例をもとに、裁判の争点や予防のポイントなどを解説します。

ニュースPickUp

- [相次ぐ大手のリストラ…企業が人を解雇するときの法律要件]

- 人事労務関連のニュースから、注目しておきたいものをピックアップしてお伝えします。