「人材の活用」「従業員の教育」「人事制度」等について、事例満載の記事や専門知識が深まるコラム等を展開。自社の活性化や雇用管理のヒントに!

-

成果を生むチームづくり/伊藤じんせい

-

ニュースPickUp

-

人が育つ会社/田中和彦

-

【現場に学ぶ】繁盛企業のマネジメント/岡本文宏

-

気持ちがラクになる1分心理学/吉村園子

-

事例で考える困ったときのマネジメント対応/山田真由子

-

判例に学ぶ労使トラブルの処方箋/岡正俊

-

人事労務関連ワード辞典

-

マンガ・ワーママ人事課長キノコさん

-

ココロの座標/河田俊男

-

【企業に聞く】人が活きる組織

-

労働ニュースに思うこと

-

人材育成のツボ

-

シゴトの風景

「平均時給 の検索」「時給の平均や動向」等について、データを作成。労働市場の現状が分かります。

*一部記事の閲覧および機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。会員登録はこちらアイデム人と仕事研究所では、「ビジネスマナーのブラッシュアップ」「新入社員の戦力化」「職種別・階層別の知識・スキルアップ」等につながるセミナーを開催しています。

- 研修開催一覧(東日本)

- 研修開催一覧(西日本)

- オーダーメイド研修

- オンライン研修アーカイブス

(動画研修) - セルフラーニング教材

(オンライン教材) - 研修の特徴

- 研修お申し込みの流れ

- 受講者の声

- 講師紹介

【企業に聞く】人が活きる組織

- 【企業に聞く】人が活きる組織一覧

- 白鶴酒造株式会社/女性の活躍推進で、男女ともに快適な職場に

白鶴酒造株式会社/女性の活躍推進で、男女ともに快適な職場に

やる気を引き出す仕組みや教育制度などの人事施策、働きやすい職場環境の実現など、人に関する企業事例を紹介します。

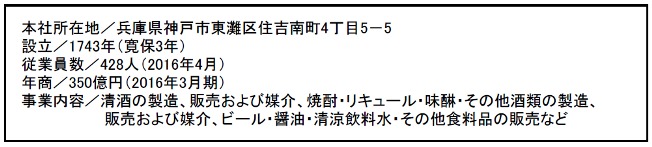

■会社概要

ホームページ/ http://www.hakutsuru.co.jp

日本酒を造る職人は蔵人(くらびと)、その長は杜氏(とうじ)と呼ばれ、女人禁制のチームをつくり、酒造家と請負契約をし、酒づくりをしてきた歴史があります。

そんな中、老舗酒造メーカー、白鶴酒造株式会社は1990年代から女性を積極的に採用してきました。昨年には、製造現場である蔵に女性が夜勤をできるようにと、シャワー室をはじめ、施設整備を行いました。総務人事部次長の大利清隆さんに、酒づくりの変遷と女性の活躍推進について、お話を伺いました。

―なぜ、灘には歴史のある日本酒メーカーが多いのでしょうか?

兵庫県灘区から西宮今津までの海岸地域は、灘五郷(なだごごう)と言って、たくさんの蔵元、すなわち酒造メーカーがあります。「灘の酒」として知られ、全国の日本酒の3分の1もの量を作っています。なぜ、蔵元がたくさんできたかというと、まず材料に恵まれたからです。六甲山の北側に広がる地方では酒づくりに適した米がたくさんとれ、六甲山から流れる水は名高い名水。酒づくりに適していたのです。

そして、丹波地方から優れた酒づくりの職人が働きにきました。また、六甲山からの北風は、酒づくりに適し、酒を積み出す港も近いことから、灘五郷での酒づくりが栄えたのです。弊社、白鶴は1743年、江戸時代の中頃から酒づくりをしてきました。

J.S.A認定シニアソムリエの資格を持つ総務人事部次長の大利清隆さん

―昔と今の酒づくりに、違いはありますか?

基本的に違いはありません。人がお酒を造るわけではなく、微生物が造ることは平安時代から変わりないからです。私たち人間ができることは、微生物の環境を整えることだけなのです。

例えば、微生物が充分に働き、良い日本酒となる段階で泡が出るのですが、かつては桶の表面の泡を四六時中、人が番をして消していました。現在は、泡が溢れ出ない酵母を使ったり、密閉タンクにするなどの工夫をしています。また、コンベアやポンプなどの道具によって、かつての肉体労働から体力的に楽になったことは確かです。

最も大きな変化は、温度管理ができるようになり、通年、酒づくりができるようになったことでしょう。当社には蔵が2種類あります。季節蔵と四季醸造蔵です。季節蔵は常温の生産工場です。一方、四季醸造蔵は、空調で8度に温度管理をしています。7月、8月はオーバーホールをするので、実際に酒づくりをしているのは10カ月間です。この四季醸造蔵は、2016年10月から女性も宿直できるようになりました。

※次ページ以降の閲覧には、会員登録(無料)が必要です

その他のコラム記事を見る

人が育つ会社/田中和彦

- [第2回「育成のスタートは、教えること&まねさせること」]

- どんな環境であれば、人は育つのでしょうか。人が育つ会社になるための人材育成の考え方や手法などを解説します。

判例に学ぶ労使トラブルの処方箋/岡正俊

- [労働者であるかどうかの判断基準〜S社事件〜]

- 近年、労働関係の訴訟は社会的関心が高まり、企業にとって労使トラブル予防の重要性は増しています。判例をもとに、裁判の争点や予防のポイントなどを解説します。

ココロの座標/河田俊男

- [第110回「危険なマイクロスリープ」]

- 人の心が引き起こすさまざまなトラブルを取り上げ、その背景や解決方法、予防策などを探ります。