「人材の活用」「従業員の教育」「人事制度」等について、事例満載の記事や専門知識が深まるコラム等を展開。自社の活性化や雇用管理のヒントに!

-

伝わる文章の書き方〜報告書からSNSまで〜

-

ヒトがあつまる職場/田中和彦

-

事例で考える困ったときのマネジメント対応/山田真由子

-

デキル人が辞めない15分マネジメント術/岡本文宏

-

怒りを笑いに変える!クレーム対応/谷厚志

-

判例に学ぶ労使トラブルの処方箋/岡正俊

-

時事トピックス

-

人事労務関連ワード辞典

-

マンガ・ワーママ人事課長キノコさん

-

ココロの座標/河田俊男

-

【企業に聞く】人が活きる組織

-

労働ニュースに思うこと

-

人材育成のツボ

-

シゴトの風景

「平均時給 の検索」「時給の平均や動向」等について、データを作成。労働市場の現状が分かります。

*一部記事の閲覧および機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。会員登録はこちらアイデム人と仕事研究所では、「ビジネスマナーのブラッシュアップ」「新入社員の戦力化」「職種別・階層別の知識・スキルアップ」等につながるセミナーを開催しています。

- 研修開催一覧(東日本)

- 研修開催一覧(西日本)

- オーダーメイド研修

- オンライン研修アーカイブス

(動画研修) - セルフラーニング教材

(オンライン教材) - 研修の特徴

- 研修お申し込みの流れ

- 受講者の声

- 講師紹介

労働ニュースに思うこと

- 労働ニュースに思うこと一覧

- 最近のインターンシップの傾向と課題

最近のインターンシップの傾向と課題

日々流れてくる労働関連の多彩なニュース。本コーナーは、アイデム人と仕事研究所の所員が、そうしたニュースに触れて「思うこと」を持ち回りで執筆します。

2017年春卒業の大学生の就職活動が3月1日から本格的にスタートしました。エントリーが3月になって2年目。就職活動の短期化に伴い、インターンシップを強化する企業が増加傾向にあります。それに比例して、インターンシップに意欲的に参加する学生も増加しています。さて、そのインターンシップ、実態はどのようになっているのでしょうか。

そもそもインターンシップとは何でしょうか。文部科学省、厚生労働省、経済産業省が定めた指針『インターンシップの推進に当たっての基本的な考え方(平成27年12月10日一部改正)』によると、我が国におけるインターンシップとは「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」としています。また、「大学等及び学生にとっての意義」「企業等における意義」として次のように記しています。

●インターンシップの意義

「大学等及び学生にとっての意義」

1)キャリア教育・専門教育としての意義

2)教育内容・方法の改善・充実

3)高い職業意識の育成

4)自主性・独創性のある人材の育成

「企業等における意義」

1)実践的な人材の育成

2)大学等の教育への産業界等のニーズの反映

3)企業等に対する理解の促進、魅力発信

一方、日本経済団体連合会のインターンシップの位置づけは、どのようなものでしょうか。『「採用選考に関する指針」の手引き』によると、「インターンシップは、産学連携による人材育成の観点から、学生の就業体験の機会を提供するものであり、社会貢献活動の一環と位置付けられるものである。したがって、その実施にあたっては、採用選考活動とは一切関係ないことを明確にして行う必要がある。」と記されています。

更に、「学生の就業体験の提供を通じた産学連携による人材育成を目的とすることに鑑み、当該プログラムは、5日間以上の期間をもって実施され、学生を企業の職場に受け入れるものとする。」としています。このように、文部科学省、厚生労働省、経済産業省と日本経済団体連合会とも、「就業体験を通したキャリア教育、人材育成」に重点を置いています。

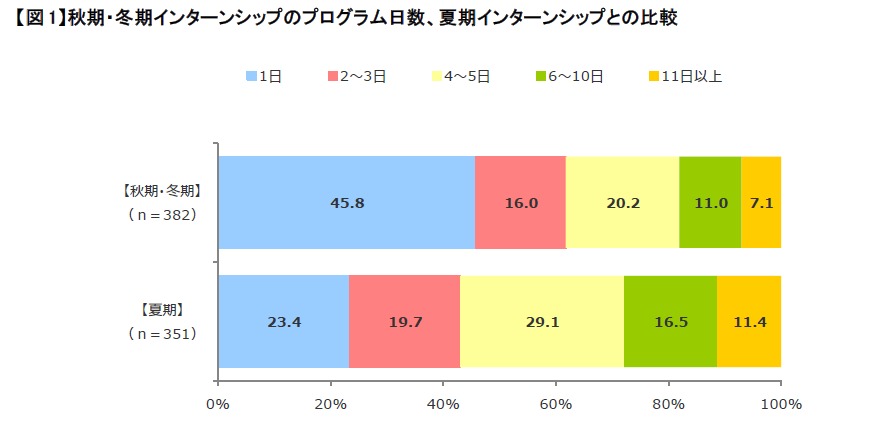

では、実際のところ企業はインターンシップをどのように実施し、学生はどのように活用しているのでしょうか。弊社オリジナル調査『2017年3月卒業予定者の就職活動に関する学生調査(2016年2月29日発表)』よりご紹介いたします。まずは、インターンシップの日数です。秋期・冬期(2015年10月〜2016年1月)インターンシップのプログラム日数は「1日」が最も多く45.8%、次いで、「4〜5日」が20.2%、「2〜3日」16.0%となっています。夏期では「1日」と回答した割合は23.4%と、秋期・冬期との差は20ポイント以上となっています【図1】。多くの企業では、日本経済団体連合会の指針である「5日間以上」に至っていないのが現状です。

※次ページ以降の閲覧には、会員登録(無料)が必要です

●文/波多野雅彦(はたの まさひこ)

アイデム人と仕事研究所 教育・研修企画/営業担当

大学卒業後、大手ゼネコンにて国内外建設プロジェクトの施工管理に従事。経営学修士号取得後、経営コンサルティング会社にて、経営体質改善・人材育成支援業務に携わる。現在、アイデム人と仕事研究所にて、教育・研修を通してお客様が目指す会社づくり、人づくりにお役に立てることを目指して日々業務に取り組んでいる。

その他のコラム記事を見る

ヒトがあつまる職場/田中和彦

- [第10回「得られるものがあるからこそ、ヒトはあつまる」]

- 企業は、ずっと同じ人たちで運営していくことはできません。人が辞めても、また入ってくる職場について考察します。

判例に学ぶ労使トラブルの処方箋/岡正俊

- [車通勤で事故、企業の責任は?(最高裁H元年.6.6判決)]

- 近年、労働関係の訴訟は社会的関心が高まり、企業にとって労使トラブル予防の重要性は増しています。判例をもとに、裁判の争点や予防のポイントなどを解説します。

時事トピックス

- [入社2〜4年目社会人、適職意識がある人48.8%]

- 人事労務関連のニュースの中から、注目しておきたいものや社会の動向を捉えたものなどをピックアップしてご紹介します。